地震防災システムの開発

1.地震情報伝達システム(ROSE)

防災科学技術研究所では、高感度地震観測網(Hi-net)、広帯域地震観測網(F-net)、強震観測網(KiK-net、K-NET)の地震波形データを用いて、地震情報(震源位置、マグニチュードなど)および地震動分布(最大速度分布、震度分布)をリアルタイムで表示するシステムを開発してきました。このシステムは、1)最大地動の分布を常時解析して表示する「常時地動監視システム」、2)地震発生時にHi-netによって決定された震源情報(震源位置、マグニチュード、P波初動解など)から地震動を推定するとともに、本震後の余震分布から断層面を推定することができる「地震動推定システム」によって構成されています。

迅速な地震動推定のためには、リアルタイム伝送によるHi-netのデータを震源決定のみならず地震動推定にも用いることが必要です。そこで、大地震の際にもHi-netの地震情報(震源位置、マグニチュード等)に基づき面的な地震動分布(最大速度分布,震度分布)を数分で表示できるシステム(Real-time Operation System for Earthquakes(ROSE))を開発しました。

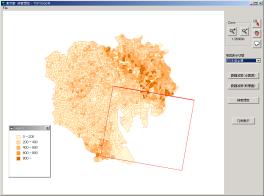

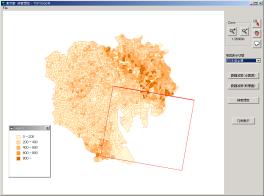

ROSEは、利便性を目的としてGISによる地震動表示システムの開発も行なっています。現時点では、関東地域に限定していますが、システムのレスポンス等を評価した上で日本全国版にすることを検討中です。

2.地震被害推定システム

昨年度は、基礎調査として、地震損傷度評価手法の文献調査、建物の被災度定義に関する検討、地震損傷度評価における不確定要因の分類などを行っており、本年度はそれらを踏まえて建物群(主に木造)の地震損傷度曲線の評価を目指しています。すでにプロトタイプとして、東京都都市計画局等から提供された23区の地盤・建物データを用い、震源情報に基づいた建物被害が推定できるGISシステムを開発しています。建物被害の計算は、既往の被害関数を調査し、東京都23区の建物分類に対する被害関数との対応を検討した上で、最大速度での被害関数を構造別、築年代別に設定してあります。このシステムは、地震防災に役立てることを目的とし、ROSEによって推定された面的な地震動分布を入力として利用することにより、町丁目ごとの地震被害を推定することを目指しています。 昨年度は、基礎調査として、地震損傷度評価手法の文献調査、建物の被災度定義に関する検討、地震損傷度評価における不確定要因の分類などを行っており、本年度はそれらを踏まえて建物群(主に木造)の地震損傷度曲線の評価を目指しています。すでにプロトタイプとして、東京都都市計画局等から提供された23区の地盤・建物データを用い、震源情報に基づいた建物被害が推定できるGISシステムを開発しています。建物被害の計算は、既往の被害関数を調査し、東京都23区の建物分類に対する被害関数との対応を検討した上で、最大速度での被害関数を構造別、築年代別に設定してあります。このシステムは、地震防災に役立てることを目的とし、ROSEによって推定された面的な地震動分布を入力として利用することにより、町丁目ごとの地震被害を推定することを目指しています。

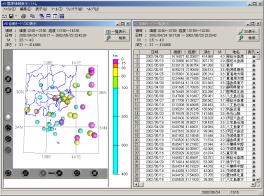

3.地震情報の活用

地震情報の活用例の一環として、横浜市総務局危機管理対策室と地震防災に関する共同研究を行っており、防災科研から横浜市にHi-netによる震源情報のメールを発信しています。震源情報の発信に加えて、横浜市の地震災害対策に対して地震情報が有効利用されるために、防災科研では「震源情報表示システム(仮称)」を開発しました。このシステムは、防災科研より発信される震源情報のメールを受信し、データベースに登録するとともに震源を3Dマップとしてパソコン上に表示することができます。今後、横浜市の地震防災担当者との意見交換を通して、必要があればROSEの距離減衰式や観測値による地震動推定及び被害推定機能を表示システムに付加することを検討します。 地震情報の活用例の一環として、横浜市総務局危機管理対策室と地震防災に関する共同研究を行っており、防災科研から横浜市にHi-netによる震源情報のメールを発信しています。震源情報の発信に加えて、横浜市の地震災害対策に対して地震情報が有効利用されるために、防災科研では「震源情報表示システム(仮称)」を開発しました。このシステムは、防災科研より発信される震源情報のメールを受信し、データベースに登録するとともに震源を3Dマップとしてパソコン上に表示することができます。今後、横浜市の地震防災担当者との意見交換を通して、必要があればROSEの距離減衰式や観測値による地震動推定及び被害推定機能を表示システムに付加することを検討します。

・石田瑞穂、大井昌弘(2002):地震情報伝達システムROSEの開発、インフォメーションテクノロジーと地震防災、pp.5-10、日本建築学会災害委員会

|

昨年度は、基礎調査として、地震損傷度評価手法の文献調査、建物の被災度定義に関する検討、地震損傷度評価における不確定要因の分類などを行っており、本年度はそれらを踏まえて建物群(主に木造)の地震損傷度曲線の評価を目指しています。すでにプロトタイプとして、東京都都市計画局等から提供された23区の地盤・建物データを用い、震源情報に基づいた建物被害が推定できるGISシステムを開発しています。建物被害の計算は、既往の被害関数を調査し、東京都23区の建物分類に対する被害関数との対応を検討した上で、最大速度での被害関数を構造別、築年代別に設定してあります。このシステムは、地震防災に役立てることを目的とし、ROSEによって推定された面的な地震動分布を入力として利用することにより、町丁目ごとの地震被害を推定することを目指しています。

昨年度は、基礎調査として、地震損傷度評価手法の文献調査、建物の被災度定義に関する検討、地震損傷度評価における不確定要因の分類などを行っており、本年度はそれらを踏まえて建物群(主に木造)の地震損傷度曲線の評価を目指しています。すでにプロトタイプとして、東京都都市計画局等から提供された23区の地盤・建物データを用い、震源情報に基づいた建物被害が推定できるGISシステムを開発しています。建物被害の計算は、既往の被害関数を調査し、東京都23区の建物分類に対する被害関数との対応を検討した上で、最大速度での被害関数を構造別、築年代別に設定してあります。このシステムは、地震防災に役立てることを目的とし、ROSEによって推定された面的な地震動分布を入力として利用することにより、町丁目ごとの地震被害を推定することを目指しています。 地震情報の活用例の一環として、横浜市総務局危機管理対策室と地震防災に関する共同研究を行っており、防災科研から横浜市にHi-netによる震源情報のメールを発信しています。震源情報の発信に加えて、横浜市の地震災害対策に対して地震情報が有効利用されるために、防災科研では「震源情報表示システム(仮称)」を開発しました。このシステムは、防災科研より発信される震源情報のメールを受信し、データベースに登録するとともに震源を3Dマップとしてパソコン上に表示することができます。今後、横浜市の地震防災担当者との意見交換を通して、必要があればROSEの距離減衰式や観測値による地震動推定及び被害推定機能を表示システムに付加することを検討します。

地震情報の活用例の一環として、横浜市総務局危機管理対策室と地震防災に関する共同研究を行っており、防災科研から横浜市にHi-netによる震源情報のメールを発信しています。震源情報の発信に加えて、横浜市の地震災害対策に対して地震情報が有効利用されるために、防災科研では「震源情報表示システム(仮称)」を開発しました。このシステムは、防災科研より発信される震源情報のメールを受信し、データベースに登録するとともに震源を3Dマップとしてパソコン上に表示することができます。今後、横浜市の地震防災担当者との意見交換を通して、必要があればROSEの距離減衰式や観測値による地震動推定及び被害推定機能を表示システムに付加することを検討します。